謝景蘭 1921-1995

謝景蘭,小名蘭蘭,1921年生於中國貴州。外祖父為著名學者,家境富裕。父親為中國傳統典型文人,精通詩琴書畫。她七歲時遷往上海,隨後定居杭州西湖畔。謝景蘭從小極具音樂天份,謝父更買下鋼琴供她彈練。她十五歲時認識趙無極,兩年後進入杭州藝專音樂系。1941年,謝景蘭與趙無極在香港註冊結婚。1948年,於杭州藝專任教的趙無極獲批准到法國留學,謝景蘭隨趙無極遠赴巴黎開拓藝術視野。

身處當時藝術世界的核心,他們沉醉於參觀藝術館、畫廊。他們在蒙帕那斯的工作室與賈克梅蒂(Giacometti)為鄰,與常玉、抽象藝術代表人物 Georges Mathieu、Soulages等藝術家成為好友。他們亦結識名詩人亨利‧米修(Henri Michaux),這位熱愛亞洲文化的長者正是他們日後發展藝術生涯的轉捩點。

當時盛行的戰後新抽象派繪畫風潮也深深影響他們。這種自由的創作風格不僅讓趙無極開始轉向抽象繪畫,同時也在無形中深深感染蘭蘭。當趙無極逐漸建立其繪畫事業時,謝景蘭也在巴黎國立高等音樂與舞蹈學院學習作曲,又因一部關於瑪莎.葛蘭姆(Martha Graham)的紀錄片吸引,而轉到美國文化中心學習現代舞。其後因米修推薦,跟美籍法裔名作曲家瓦亥斯(Edgard Varèse)學習最新潮的「電子音樂」。強烈文化衝擊使她意識到自己對表達內心世界的熱切渴望。

1957年,謝景蘭與趙無極離異,遷居巴黎北郊聖瑞鎮(St. Ouen),兩年後跟法國音樂家范甸南 (Marcel Van Thienen)結婚,並改名「拉蘭」(Lalan)。對繪畫潛伏已久的熱情促使她拿起畫筆,創作不斷,直至1995年不幸於車禍離世,終年74歲。

從音樂觸發舞蹈,舞蹈牽動繪畫,謝景蘭的畫由內在音韻舞姿帶動。早期沉鬱的書法符號抽象,澎湃激烈﹔七十年代與宋元山水感通的日月山峰,柔和內省﹔晚期回歸抽象,細膩線條如舞樂律動,動靜交織,柔中帶剛。其後更發展出結合音樂、舞蹈與繪畫的「綜合藝術」(L’art synthèse)。她從不理世俗洪流,一生只追求忠於內心的藝術表達。作品獲法國文化部、巴黎市立現代美術館、上海美術館、澳門藝術博物館等收藏。

-

Untitled《無題》, 1958-1959

Untitled《無題》, 1958-1959 -

Untitled《無題》, 1960

Untitled《無題》, 1960 -

Untitled《無題》, 1960s

Untitled《無題》, 1960s -

Untitled《無題》, 1967

Untitled《無題》, 1967 -

Va avec le vent | Go with the Wind 《隨風飄逝》, 1968

Va avec le vent | Go with the Wind 《隨風飄逝》, 1968 -

Untitled《無題》, 1968-1970

Untitled《無題》, 1968-1970 -

L'insecte mangeuse | The Eating Insect 《螳螂》, 1969

L'insecte mangeuse | The Eating Insect 《螳螂》, 1969 -

Hommage à René Drouin | Homage to René Drouin 《向 René Drouin 致意》, 1969

Hommage à René Drouin | Homage to René Drouin 《向 René Drouin 致意》, 1969 -

L'automne arrive | Autumn Arrives《秋來》, 1969

L'automne arrive | Autumn Arrives《秋來》, 1969 -

Untitled《無題》, 1970

Untitled《無題》, 1970 -

La danseuse | The Dancer 《女舞者》, 1970

La danseuse | The Dancer 《女舞者》, 1970 -

Untitled《無題》, 1970-1975

Untitled《無題》, 1970-1975 -

Untitled《無題》, 1970s

Untitled《無題》, 1970s -

Untitled《無題》, 1972

Untitled《無題》, 1972 -

Untitled《無題》, 1972-1973

Untitled《無題》, 1972-1973 -

Printemps | Spring《春》, 1973

Printemps | Spring《春》, 1973 -

Untitled《無題》, 1973-1979

Untitled《無題》, 1973-1979 -

Untitled《無題》, 1975-1980

Untitled《無題》, 1975-1980 -

Deux amis | Two Friends 《雙友》, 1976

Deux amis | Two Friends 《雙友》, 1976 -

Clair et obscur | Clear and Obscure《清澈與朦朧》, 1979

Clair et obscur | Clear and Obscure《清澈與朦朧》, 1979 -

Les Rocs Verts | Green Stone《綠石》, 1979

Les Rocs Verts | Green Stone《綠石》, 1979 -

La montagne doute aussi | The Mountain Doubts Too《山亦疑惑》, 1982

La montagne doute aussi | The Mountain Doubts Too《山亦疑惑》, 1982 -

Remember Henri Michaux《回憶米修》, 1984

Remember Henri Michaux《回憶米修》, 1984 -

Remember Henri Michaux《回憶米修》, 1984

Remember Henri Michaux《回憶米修》, 1984 -

Untitled《無題》, 1986-1988

Untitled《無題》, 1986-1988 -

Untitled《無題》, 1987

Untitled《無題》, 1987 -

Untitled《無題》, 1987

Untitled《無題》, 1987 -

La terre blessée | The Spoiled Land 《赤土千里》, 1990

La terre blessée | The Spoiled Land 《赤土千里》, 1990 -

Untitled《無題》, 1990s

Untitled《無題》, 1990s -

Untitled《無題》, 1991

Untitled《無題》, 1991 -

Untitled《無題》, 1992

Untitled《無題》, 1992 -

Untitled 《無題》, 1992

Untitled 《無題》, 1992 -

Untitled《無題》, 1993

Untitled《無題》, 1993 -

L'hiver | Winter 《冬》, 1994

L'hiver | Winter 《冬》, 1994 -

La révolte des Mimosas | The Revolt of the Mimosas《金合歡起義》, 1994

La révolte des Mimosas | The Revolt of the Mimosas《金合歡起義》, 1994

1957-1969 書法符號抽象

1960年,謝景蘭在巴黎Creuze畫廊舉行生平首次的油畫個展,很快獲法國藝術界的關注。

作品以甲骨文、金石圖案演變的符號及書法式線條組成,不禁令人聯想到趙無極早期抽象畫中的甲骨文符號元素。然而她的作品色調更濃烈,筆觸更粗獷,時而暢快激動、時而滯厚凝重。如書法般的黑色線條是這時期的特色,粗黑簡單的線條舞動於一大片留白裡,既剛強亦柔韌。她創作時從不起草稿,完全是她直率自由的情感反射。

1970-1983 柔和內心風景

六十年代中期,她經歷了一段創作瓶頸。她需要一種新的語言。於是潛心研究中國古代山水畫,尤其是馬遠、夏珪的作品,並勤讀莊子的道家思想;又多次遊歷歐洲的名山大川,領略宇宙自然與生命的感通。

1969年開始,她參考中國傳統畫,創作了一些立軸及手卷的水彩紙本。其後繪製三屏巨畫《突然的藍》,並獲法國文化部購藏。從此開始一系列風景畫創作。

作品從抽象轉向具象,從極端的個人情感轉向追求意境的「內心風景」。畫面出現日月、山峰、岩石的輪廓。色調十分柔和,常用白色、淡黃、輕灰、淺棕。線條充滿節奏,如安魂舞曲的旋律,流露出一種安定的力量,反映她對生命的覺悟和內省。

1971年開始,她先後在巴黎的列普耶畫廊(Galerie Jacques Desbrières)、克列畫廊(Galerie Iris Clert)等個展上播放自己創作的電子音樂,在她的畫作前跳著現代舞,開啟音樂、舞蹈、繪畫合一的「綜合藝術」之先河。對她而言,音樂是為舞而作,舞的旋律最後也要融入畫裡。1973年,法國文化部更特別撥她一筆獎助金,作為研究、推廣「綜合藝術」之用。

1984-1995 回歸抽象

八十年代,謝景蘭多次回到中國,除了探望親人外,也四處旅行與參觀博物館,當地的自然風光與東方文化帶來新靈感。

晚期作品回歸抽象,與早期濃重風格相比,構圖用色更加熟練圓滿。色彩跳躍,對線條的運用達到了心手合一的境界。短促顫抖的線條如電子音樂的律動。如作品《無題》(1990),她先揮灑上輕柔的藍色主調,再潑灑深淺藍綠層次。線條跳躍豐富,曲線如電音頻率,連接的黑點如輕快的踏舞,輕重節奏分明,整張畫充滿音樂愉悅感。

1990年,「歐亞文化又流協會」與「卡登藝文空間(Espace Cardin)」聯合為她舉辦大型個展,廣受好評。展品包括極具音樂美的《向 Edgard Varèse 致敬》(1985),畫面以棕色和金黃為主,筆觸由左邊的輕盈漸到右端的複雜,人生如舞曲同樣轉化到畫布上,表達她對這老師最誠摯的追念。

謝景蘭1995年不幸於車禍中逝世,結束多采多姿的一生,留下了大量刻骨銘心的畫作。在她的作品中,最重要不是技巧的轉變,而是她對個人精神自由表達的訴求,在當時作為一位中國女性而言是極其前衛、勇敢。引用荒誕派戲劇家 Eugène Lonesco 的評述:「能具備原創聲音、能獨闢蹊徑的人,非常罕見;繪畫非具象畫而有所創新,如 Lalan 那樣含蓄有力,明顯自樹一幟的風格,就更加難得。當我們以為無論哪個領域,不可能再有新意時,卻突然來了新穎的東西,出現意想不到的人物,她就是一位畫家,Lalan。」

-

山銘水繡

新加坡法國文化協會 2024年9月6日 - 9月27日季豐軒欣然宣佈在新加坡的首展「山銘水繡」,集合多位跨代、跨文化藝術家的作品,旨在探討風景 — 作為藝術靈感以及個人經歷和集體歷史的載體,在藝術表現手法上和概念上的演變。展覽追溯參展藝術家的想像領域,探討他們從自然、過往遺產、現代性以及文化關係等角度對環境的回應。 展覽匯集了當代藝術家李華弌、薛松、齊亞德・達盧勒 (Ziad Dalloul)、白明和朱銘,以及現代藝術家謝景蘭、貝爾納・布菲 (Bernard Buffet)、喬治・馬修 (Georges Mathieu)、奧斯瓦爾多・維加斯 (Oswaldo Vigas)、卡特林( Bernard Cathelin) 和克洛德・維納爾 (Claude Venard) 的作品,帶領觀眾超越傳統風景畫的範疇,深入自然、藝術、傳統和時代演進之間的關係。山「銘」水「繡」鋪陳不斷擴展的表達語言領域,包含不僅自然的法則,也承載著我們的生活空間及其不斷變化的環境。 這些藝術家的媒介和手法各異,或具像或抽象,但同樣有多元文化背景,能在他們的想像領域中召喚大自然的力量,將自然與我們的生活體驗相結合,投射出人類內心世界的風景。 李華弌、謝景蘭、薛松、白明和朱銘的作品都有中國傳統對自然的深厚精神聯繫,但他們對材質各有選擇,對形式和空間各有詮釋,開闢了當代藝術的新視野。 戰後巴黎由抽象主義主導,但伯納德・布菲和克勞德・維納爾仍堅持自我的具象風格。他們同樣以強烈的輪廓和棱角分明的形象為語匯,但筆下的巴黎氛圍截然不同。 奧斯瓦爾多·維加斯和齊亞德・達盧勒來自不同的大陸,屬於不同的世代,他們從各自的文化傳統角度思考人與自然的交織關係。維加斯的拉丁美洲風景畫狀如女性混合體,而達盧勒從不直接畫人,畫布上的日常物品是他的「室內景觀」,用以暗示人跡。更多 -

潛韻欲動 — 謝景蘭早年作品展

季豐軒畫廊 2024年3月5日 - 4月27日季豐軒欣然呈獻法籍華裔女藝術家謝景蘭(Lalan, 1921-1995)早年作品展「潛韻欲動」,聚焦五十年代其繪畫之路的開端,展出逾十多幅油畫及紙本作品。 謝景蘭六十年代的早期畫作以棕、紅、藍色等不透明色調建構抽象宇宙,創作時往往不起草稿,凝重的厚塗油彩在稍乾後,復又刮上筆觸,積累疊加,澎湃激烈。完全歸功現代舞訓練,她對身體每一動作控制自如,能以手運心,畫出內心韻律,彷彿要藉著富節奏的舞動筆法,將生命的感情和力量全傾於畫布之上。 謝景蘭生於中國貴州書香名門,早年便於國立藝術專科學校受音樂訓練。1948年她與丈夫趙無極赴巴黎開拓藝術視野,遊歷歐洲各國觀展,與當時各流派年輕領軍人物為友,互相切磋談創作,談人生。她入讀巴黎國立高等音樂暨舞蹈學院進修音樂。五十年代,她隨「電子音樂之父」埃德加·瓦雷茲(Edgard Varèse)學習作曲,又因看了瑪莎.葛蘭姆(Martha Graham)的紀錄片決心學習現代舞。各種藝術流派與文化衝擊下,她藝術造詣與日俱增,亦對前衛創作形式保持開放和接納。她渴求表達內心世界,漸不安於只任丈夫的「繆斯女神」。 1957年,謝景蘭毅然與趙無極離異,改名「拉蘭」(Lalan),約兩年後跟法國音樂家、雕塑家范甸南(Marcel van Thienen)結婚,成立了電子音樂工作室,為舞蹈、電影製作配樂。在歐洲正具盛名的評論家米歇爾·塔皮耶(Michel Tapié, 1909-1987) 於1952年將未被歸類的抽象畫風定名為「不定形」藝術,強調藝術家的純粹直覺及即興創作,落筆快速。謝景蘭早期畫風與此同出一轍。 謝景蘭的創作非關技巧演變,而與其生命緊密交織,是個人精神自由表達的訴求,在還未接受女性為全職藝術家的年代,她活得艱苦但自在,全心全意發揮她的創作才能。是次展覽回溯這位二十世紀前衛女藝術家的繪畫創作來源。更多 -

色相無邊 — 莫奈的啟示

季豐軒 2023年1月4日 - 4月18日克勞德・莫奈(Claude Monet)和印象派畫家打開了藝術史一個新篇章,為其後150年以至未來的風景畫家點燈引路,啟發他們不斷開拓想像,捕捉超越現實的不同世界。 季豐軒很榮幸在今次展覽帶來一幅莫奈遷入吉維尼(Giverny)後的早年傑作 — 《牡丹》(Pivoines) (1887年作)。同場展品包括現代藝術家趙無極、朱德群和謝景蘭以及當代藝術家大衛・霍克尼(David Hockney)、莎拉・休斯(Shara Hughes)、姜明姬(Myonghi Kang)和齊亞德・達盧勒(Ziad Dalloul)的精選畫作。這是一個難得的機會讓我們將這批不凡的畫作互相比較,從中領略莫奈遺澤其中一個足堪細賞的橫切面。 季豐軒敬邀您一同踏上這趟從莫奈到現今的探索之旅,沿途畫作展現活力洋溢又寓意深遠的各式生命領域,盡除古今中外和內外世界之間的藩籬。 莫奈的風景畫為現代藝術的濫觴 今次展覽的重心是莫奈對後來藝術的影響,他以前所未見的手法詮釋自然,將西方風景畫從學術理念和象徵意義等規條解放出來,讓風景畫這個藝術類型擺脫數百年來一直被忽略的情況,進佔它應有的地位。莫奈的《印象・日出》(Impression: Sunrise)於一八七四年在巴黎登埸,轟動一時,描繪對象僅為日常所見,但視角的戲劇性轉移,強調色彩、動勢和畫面的手法,放鬆而充滿能量的筆觸等等,令作品捕捉到現代人所感受的現實世界。耀眼的色彩不停互動,畫面再沒有描繪對象清晰的輪廓、形狀或外貌,僅餘重重如煙若雲的色斑,勾出似非而是的物相。畫布上的風景蓋上了垂幕如霧,經過析濾,被撮成它的本相,這個革命性的手法,竟然非常有效地展現自然景物稍縱即逝的外貌。 莫奈推翻了十九世紀中產階級共同認識的「現實世界」,當時的評論家對他我行我素和充滿爭議的全新繪畫寫實理念嗤之以鼻,譏諷他標新立異的畫面如同「未完成品」,藝評家路易・樂華 (Louis Leroy) 認為那只不過是一片素描又或「印象」。莫奈和他的戰友們欣然以這番攻擊為啟發,把這個思潮定名為「印象主義」(Impressionism)。既意想不到,亦順理成章,莫奈的藝術實驗和創新手法結果為風景畫重新定義,在不同文化的現當代藝術家的想像領域中紮根萌芽。 心靈的景致 莫奈重視筆觸和繪畫本身過程,成為中國現代藝術家如趙無極、朱德群和謝景蘭效法的典範,引領他們追求主觀、抽象的表現形式。他們更在印象派的啟發之下遠渡重洋去到巴黎。許多世紀以來,山水畫一直是東方人心目中至高無上的視覺表現形式,用以展示畫家的內心境界,包含他的學識、他的信念和他的文化品味,總結他的學養和人格修煉。在這些中國現代藝術家的作品中,東西方藝術文化傳統間的碰撞孕育出無邊無際的內心世界的前衛畫面,當中揉合了西方油畫技法與宋代文人文化,由此掀開中國現代藝術史嶄新的篇章。 超越現實的世界 莫奈與當代藝術之間並不疏遠,他的洞見至今依然擲地有聲,風景畫一直與時並進,不斷萌發新穎多樣的表現形式。有些藝術家挑戰傳統風景畫的概念和形而上界限,亦有藝術家致力各式藝術實驗,包括即興和不斷變化的表達形式、出其不意的媒材、爆炸般的色彩運用,將風景畫的理性和感性潛力發揮得淋漓盡致。今次展覽列舉了幾個當代藝術家:大衛・霍克尼、莎拉・休斯、姜明姬和齊亞德・達盧勒為例,雖則遠非包羅全局,然而均為當中表表者。 回顧而言,莫奈發現了時間和空間、光線和顏色之間的關係,以及它們如何互動的秘密,隨之改變了繪畫創作的重心,成就前所未見的視像,更重要的是他示範了要展現這個世界的樣貌可以用不同手法,有著無窮無盡的可能性,繼續啟發著今天和明天的藝術家,奠定莫奈一代傳奇的地位。 贊助更多 -

三十而立

季豐軒畫廊成立30週年展覽 2021年6月14日 - 8月31日更多 -

延綿之軀 — 謝景蘭藝術展

亞洲協會香港中心 2021年4月27日 - 9月19日更多 -

無形之形.無形之道

香港柴灣豐業街 8 號宏亞大廈 11 樓 2020年10月16日 - 12月15日更多 -

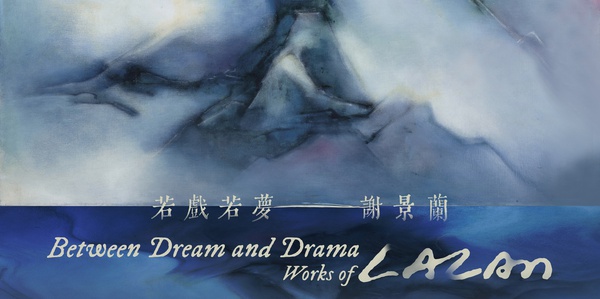

若戲若夢 — 謝景蘭回顧作品展

香港中環雪廠街二十號地下 季豐軒畫廊 2020年4月3日 - 5月2日更多 -

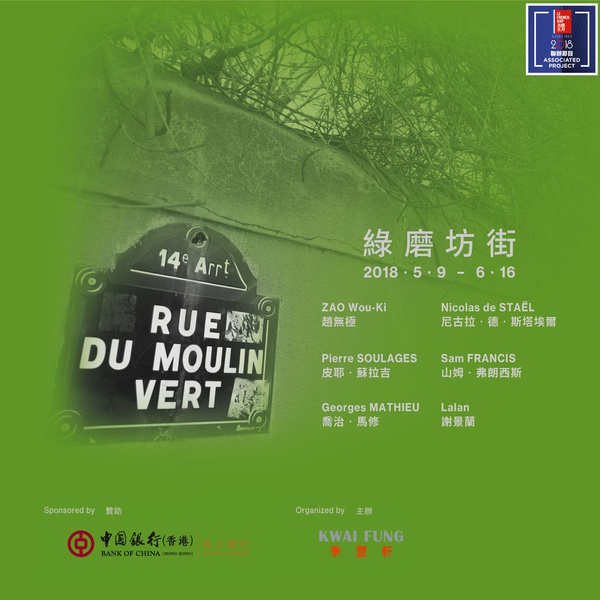

綠磨坊街

香港中環雪廠街二十號地下 季豐軒畫廊 2018年5月9日 - 6月16日2018 法國五月聯辦節目「綠磨坊街」,展出趙無極、謝景蘭、皮耶.蘇拉吉、山姆.弗朗西斯、尼古拉.德.斯塔埃爾及喬治.馬修一批精彩畫作更多 -

吟色舞墨 — 謝景蘭 1958-1994 作品回顧展

香港中環雪廠街二十號地下 季豐軒畫廊 2016年11月25日 - 2017年2月11日更多

-

展位A22 | 季豐軒參展典亞藝博2024

2024年10月3日 - 10月7日季豐軒畫廊欣然宣佈參加典雅藝博2024,精心甄選藝術家白明、謝景蘭、盧志榮、司徒立及管偉邦的重要作品。藝術家運用豐富媒介,探討文化傳統的創造潛力。他們透過創作連結深厚的文化根源,又以現代及全球視角再現傳統形式,推進文化遺產的保育與藝術創新。 典亞藝博2024 展期 貴賓預展(只限獲邀請人士出席) 2024年10月3日 (星期四) 下午2時至9時(開幕酒會下午6時至9時) 展會開放時間 2024年10月4至6日 (星期五至日) 上午11時至下午7時 2024年10月7日 (星期一) 上午11時至下午6時 場地 香港會議展覽中心 香港灣仔博覽道1號(新翼) 了解詳情更多 -

展位C01 | 季豐軒參展東京現代展會2024

2024年7月4日 - 7月7日季豐軒畫廊榮幸宣佈首次參展東京現代藝博會。畫廊帶來一系列題材豐富的精選佳作,來自知名藝術家李華弌、謝景蘭(拉蘭)、白明、薛松、張弓、丹尼.拿傑(Denis Laget)、瑪蒂奧.培利思(Matteo Pugliese)、奧斯瓦爾多.維加斯(Oswaldo Vigas)、齊亞德.達盧勒(Ziad Dalloul)、喬納斯.伍德(Jonas Wood)。本次作品展現藝術家對於東西文化精髓的傳承與重塑之探索,呈獻獨樹一幟的藝術風格。 東京現代展會 2024 展期 貴賓預展(只限獲邀請人士出席) 7月4日(星期四)下午2時至5時 開幕之夜 7月4日(星期四)下午5時至晚上8時 展會開放時間 7月5日(星期五)上午11時至下午6時 7月6日(星期六)上午11時至下午6時 7月7日(星期日)上午11時至下午6時 場地 日本橫濱國際平和會議場 了解詳情更多 -

ART SG 新加坡藝博會 2023 丨 展位 BI06

2023年1月11日 - 1月15日季豐軒畫廊於 ART SG 新加坡藝博會聚集八位傑出藝術家作品,分別為齊亞德・達盧勒(Ziad Dalloul)、皮耶羅・多拉齊奧(Piero Dorazio)、李華弌、謝景蘭、喬治・馬修(Georges Mathieu)、尼古拉斯・帕蒂(Nicolas Party)、薛松和喬納斯・伍德(Jonas Wood)。更多 -

《戲夢人生》謝景蘭紀錄片放映及座談會

亞洲協會香港中心 2021年10月15日更多 -

女藝術家的機遇 — 從謝景蘭到香港當下的境況

亞洲協會香港中心 2021年8月23日更多 -

藝術通感與謝景蘭

亞洲協會香港中心 2021年5月29日更多 -

我舞我畫 — 謝景蘭

蘇富比S|2藝術空間 2019年5月2日更多

-

展位A22 | 季豐軒參展典亞藝博2024

2024年10月3日 - 10月7日季豐軒畫廊欣然宣佈參加典雅藝博2024,精心甄選藝術家白明、謝景蘭、盧志榮、司徒立及管偉邦的重要作品。藝術家運用豐富媒介,探討文化傳統的創造潛力。他們透過創作連結深厚的文化根源,又以現代及全球視角再現傳統形式,推進文化遺產的保育與藝術創新。 典亞藝博2024 展期 貴賓預展(只限獲邀請人士出席) 2024年10月3日 (星期四) 下午2時至9時(開幕酒會下午6時至9時) 展會開放時間 2024年10月4至6日 (星期五至日) 上午11時至下午7時 2024年10月7日 (星期一) 上午11時至下午6時 場地 香港會議展覽中心 香港灣仔博覽道1號(新翼) 了解詳情更多 -

展位C01 | 季豐軒參展東京現代展會2024

2024年7月4日 - 7月7日季豐軒畫廊榮幸宣佈首次參展東京現代藝博會。畫廊帶來一系列題材豐富的精選佳作,來自知名藝術家李華弌、謝景蘭(拉蘭)、白明、薛松、張弓、丹尼.拿傑(Denis Laget)、瑪蒂奧.培利思(Matteo Pugliese)、奧斯瓦爾多.維加斯(Oswaldo Vigas)、齊亞德.達盧勒(Ziad Dalloul)、喬納斯.伍德(Jonas Wood)。本次作品展現藝術家對於東西文化精髓的傳承與重塑之探索,呈獻獨樹一幟的藝術風格。 東京現代展會 2024 展期 貴賓預展(只限獲邀請人士出席) 7月4日(星期四)下午2時至5時 開幕之夜 7月4日(星期四)下午5時至晚上8時 展會開放時間 7月5日(星期五)上午11時至下午6時 7月6日(星期六)上午11時至下午6時 7月7日(星期日)上午11時至下午6時 場地 日本橫濱國際平和會議場 了解詳情更多 -

台北當代藝術博覽會 2023 丨 展位 D13

2023年5月11日 - 5月14日季豐軒畫廊榮幸宣佈首次參展台北當代藝術博覽會,甄選畫廊藝術家的前沿之作,匯集廣博的文化體驗及全球視角,以新穎出眾手法連緊東西方藝術。更多 -

巴塞爾藝術展香港展會 2023 丨 展位 3E03

2023年3月21日 - 3月25日季豐軒畫廊欣然參展巴塞爾藝術展香港展會 2023,呈獻一系列精心挑選的現當代藝術家重要作品。更多 -

ART SG 新加坡藝博會 2023 丨 展位 BI06

2023年1月11日 - 1月15日季豐軒畫廊於 ART SG 新加坡藝博會聚集八位傑出藝術家作品,分別為齊亞德・達盧勒(Ziad Dalloul)、皮耶羅・多拉齊奧(Piero Dorazio)、李華弌、謝景蘭、喬治・馬修(Georges Mathieu)、尼古拉斯・帕蒂(Nicolas Party)、薛松和喬納斯・伍德(Jonas Wood)。更多 -

巴塞爾藝術展香港展會 2022 丨 展位 1B26

2022年5月25日 - 5月29日更多 -

巴塞爾藝術展香港展會 2021 | 展位 1C31

2021年5月19日 - 5月23日季豐軒畫廊於2021年巴塞爾藝術展香港展會(展位1C31) 呈獻藝術家謝景蘭 (1921年-1995年)、姜明姬 (1947年生)、葛哈.李希特 (1932年生)及森.山方 (1934年-2019年)的作品。 謝景蘭 (1921-1995) 生於中國貴州。謝景蘭是一位自學成才的抒情繪畫藝術家,她生前曾在中國和法國學習音樂。1948年移居法國,在1957年才開始繪畫。法國文化部曾在1975年頒發「藝術與文學勳章騎士勳位」獎項為頌揚蘭蘭之藝術成就。70年代時期,她創作了跨學科的綜合藝術表演,為一個結合繪畫、音樂及舞蹈的「景觀」表演。 姜明姬 (b.1947) 生於南韓大邱,姜明姬於1972年移居法國。她目前在南韓與法國之間居住工作。明姬畢業於漢城大學美術學院。她曾在1986年參展於法國龐比度藝術中心。1993年首個個展於法蘭西畫廊舉辦。她到處遊歷寫生,但從不以重現實景為目標,而是用色彩筆觸抽象呈現與大自然聯繫的一種狀態。 葛哈.李希特 (b.1932) 生於德國德勒斯登。 他的作品現為世界各大博物館及機構收藏。里希特的創作靈感來自現有的圖像或攝影作品,他豐富的藝術語彙包含抽象繪畫、紙上作品和玻璃裝置。他是現今國際最重要的當代藝術家之一。 森・山方 (1934-2019) 生於巴黎,家庭背景為波蘭移民。森・山方在1960年代開始用母親的姓氏在畫作上簽名。他成長的過程經歷過二次世界大戰,戰後曾就讀大茅舍藝術學院。他一生專注在粉彩繪畫的試煉,創作主題環繞在旋轉樓梯、藝術家工作室和綠意盎然的工廠。 巴塞爾藝術展香港展會2021 展期 貴賓預展 (只限獲邀請人士出席) 5月19日(星期三)下午2時至晚上8時 5月20日(星期四)下午2時至晚上8時...更多 -

典亞藝博 2020 | 藝薈香港—由巴塞爾藝術展呈獻 | 展位 C2 及 S24

2020年11月27日 - 11月30日季豐軒畫廊於「典亞藝博」呈獻李華弌及潘公凱之水墨作品,以及於「藝薈香港—由巴塞爾藝術展呈獻」展出趙無極、謝景蘭、喬治.馬修之抽象油畫。更多