-

-

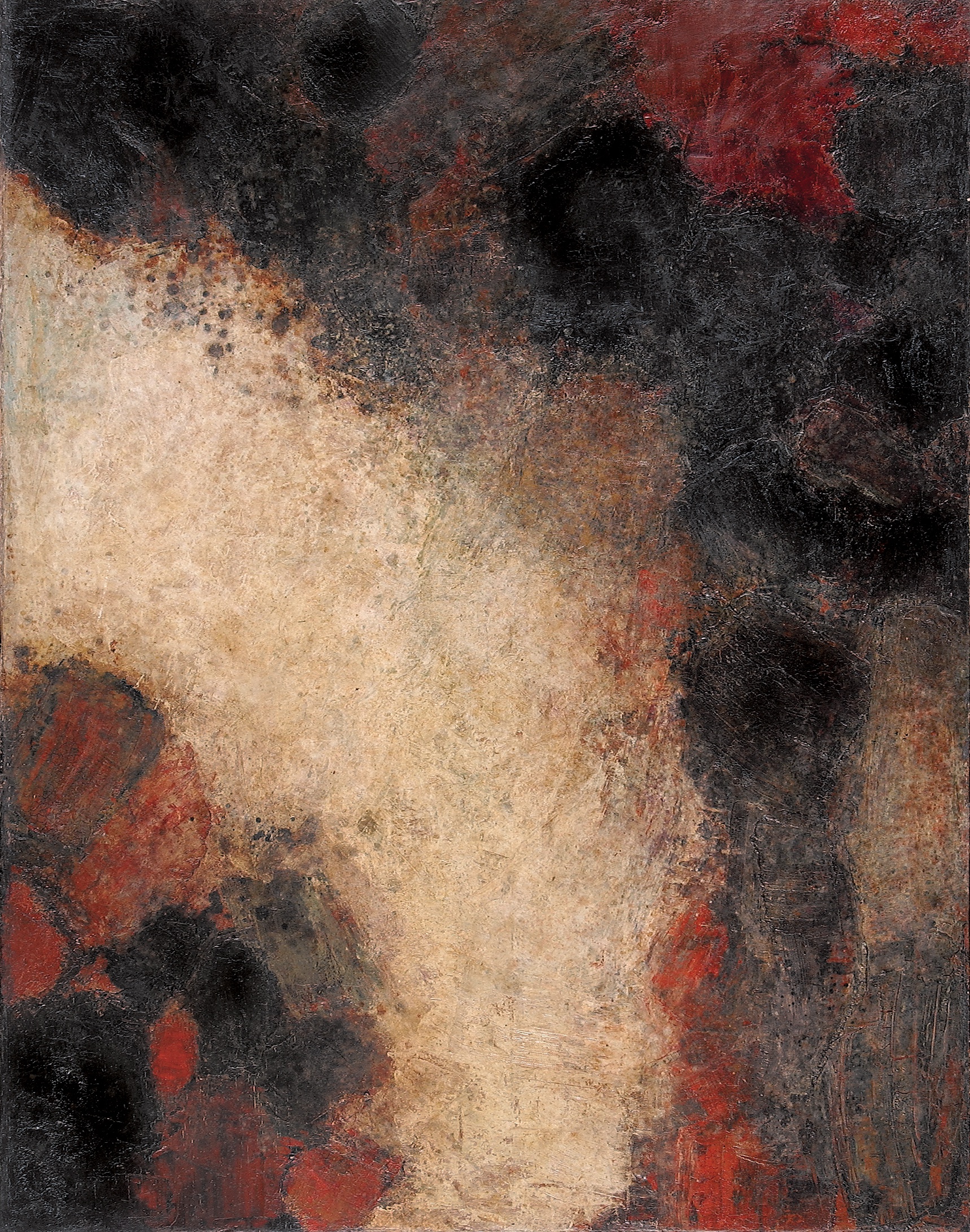

《思源》, 1976年作,油彩布本,195 x 133cm

《思源》这幅画乍看起来只是在黑暗背景上随意堆叠的一团色彩。但是,一个白色幽灵般的轮廓逐渐浮现在画面的前方,于是观众察觉到在水平的白色头部的造形正呼应着一个更大的橙色和绿色头部。后者还与在这宏伟构图的底部悬浮着的一片红色相互交错。这幅画的标题「思源」也是一个隐喻,引领观众进入传统的世界,那个逝者的领域正是我们的源头。这幅画也许是整个展览中最具挑战性的作品,它穿透神秘的过去,所涉难度使它成为最具吸引力的作品之一。

维加斯曾经说过,即使是他最抽象的作品,依然带着一鳞半爪具像的踪影。他将这些作品归类为魔幻现实主义,兼有些许超现实韵味。正如古巴作家阿莱霍·卡彭蒂尔所指出,魔幻现实主义是拉丁美洲艺术和文学最重要的特点。而维加斯提到的超现实主义有别于欧洲版本,它是拉丁美洲独特的超现实主义。

维加斯相信,艺术家认清自我的价值观是最基本的精神要素,保障自我身份不会迷失。在某些意识层面上,过去和现在是可以融合在一起的。因此,论形式上的价值而言,他认为一个古老形象与一个单纯的现代形式相比,内容更丰富,也更「有效」。 -

《灰色构图》, 1954年作,油彩纸板,58 x 43cm

在七十年代末的一次访问中,维加斯说:「我的画从来不是抽象的,而是将人物形象简化为抽象符号。」 这种简化是一个漫长而费力的过程,需要花时间将各种元素精炼出它们的本质,以产生更深沉、也许令人惊讶的效果。

维加斯以两种截然不同的方式研究人体形态:一方面,他在学医的过程中对人体有了深刻的认识;另一方面,作为艺术家,他需要用自己的表达方式来创造出独特的「人物」形象。

维加斯从二十世纪的大师获得灵感,特别是毕卡索和乌拉圭构成主义者华金·托雷斯·加西亚。众所皆知,毕卡索抽取非洲艺术的基本元素,将自己创造的人物形象撮为强烈的图象;而托雷斯·加西亚则在二十年代末创立了圆与方运动,他将形式元素、符号和象征独立分割,形成了他称之为「通世构成主义」的风格。

在作品《灰色构图》中,维加斯邀请我们探索他的符号。左侧的绿色暗示着叶子吗?那里有两个人从背景中浮现,兼且底部露出一只造型独特的手?他们椭圆形的头部是否让你想起了非洲面具? -

《无题》, 1962年作,油彩布本,92 x 73cm

在巴黎期间,维加斯全心专注于创作一系列抽象表现主义绘画,放手发挥引领五十年代纽约学派的不经意造型手法。那正是罗伯特·马瑟威尔所说的「造型武器,用以创造全新的形式」, 特色是偶发性和动态笔触。

这系列的大部分画作是一种解放的实践。到了40岁,维加斯正处事业巅峰,立心要变更创作方向。五十年代,他大部份时间以具像和构成主义风格创作,这是他第一次转向抽象和单色的风景,一如展览另一展品《丰饶之石》。

之后在六十年代初,一个全新的维加斯出现了。艺术家显然全力释放自己,让活力和本能主导。有些评论家将这些充满活力的绘画形容为狂野的书法散文,有些评论则认为它们是气势迫人的象形符号。

对维加斯来说,这些非理性的自由形式唤起了人的感觉,使人更深刻地理解事物,超越理性思维。正如他所说,「当你喝一杯水时,你能理解水吗?你只能说喝水满足你的需要,但不能说你理解了它…你能理解花的香味吗?你闻到它,感受到它,是感觉的一部分,但与理性无关——这就是『理解』的意义。」

-

《丰饶之石(一)》, 1960年作,油彩布本,146 x 113cm

五十年代末,维加斯从巴黎短暂回到他的祖国委内瑞拉。当时,军事独裁统治结束,一股新的民族主义浪潮席卷全国。作为艺术家,维加斯感觉有责任参与建立以国为本的艺术运动,用一种普世的现代艺术语言确立他的拉丁美洲身份。

当时的前卫艺术家主张一种不定型、非具象的艺术手法,他们强调绘画的偶发性和动势。维加斯和他在巴黎的同侪,像西班牙加泰罗尼亚的安东尼·塔皮斯、意大利的阿尔贝托·布里,还有墨西哥的鲁菲诺·塔马约和弗朗西斯科·托莱多,都有相同的迫切感,希望用一种原始而深具诗意的艺术语言去表达大自然以及他们祖国生生不息的力量。

这幅《丰饶之石 (一)》是维加斯不定型艺术时期的杰作。黑暗的土地如岩石般坚硬,一道光芒、又或水流在为它灌溉生机。通过色彩和笔触传递生命力,是对祖国复兴最好的致敬。

-

《玩味(三)》, 1970年作,油彩布本,100.5 x 80cm

毕加索曾经说过:「没有所谓的抽象艺术。你总要从某样具体事物开展。然后才去消除现实的所有痕迹。」

《玩味(三)》正展现了这位大师所描述的过程,那套想法是对维加斯最重要的影响之一。玩耍意味与他人嬉戏互动。乍看之下,画面微妙地暗示了左下方的一个孩子,把手伸向右上方的母亲。如果我们随心飘荡,还可以发现母亲的乳房是绿色的、嘴巴张开,好像在与另一个人在交谈,或许是一个男性,就成了一幅家庭场景。当然,任何解释都只是推测而已。维加斯专心创造一系列相互呼应的形状和颜色组合,那是一个迷阵,每一部分都会有条不紊地归位,最终构建出一幅美丽而平衡的作品。

-

《阿斯莫德(二)》, 1972年作,油彩梅斯奈纤维板,100 x 70cm

维加斯处理抽象艺术的取向,跟他在巴黎时期的同代其他委内瑞拉艺术家大不相同。赫苏斯·索托、亚历杭德罗·奥特罗,还有后来的卡洛斯·克鲁斯·迪埃斯都采用现象学的方式来构建他们的作品,他们关注物理层面:观者的动态如何与作品互动,颜色之间如何相互影响,颜色如何被眼睛接收。

维加斯认为用这种科学角度去处理艺术毫无意义。他坚信「画什么」比「如何画、何时画」更重要;不管作品是具像还是抽象,艺术必须具有意义。谈到图像如何有力地传达意义时,维加斯解释道:「我们完全无法预料一幅简单的图像最终意味着什么,在很大程度上,它更取决于观者的经验,而不是画家的意图或愿望。」

《阿斯莫德二》这样的画作可以有很多种解读方式。在古典时代,阿斯莫德原本是一种野兽的名字,象征着淫望和性欲。这幅画是在描述一个半人半马在强暴右边的白人女性,就像许多其他作品描绘宙斯强暴欧罗巴公主的场景?还是在传达一种温柔的拥抱?又或者只是优雅的灰、白和黄色随意合成的构图?正如艺术家所说:「都取决于观者对图像投射了什么。」

-

《奉献》, 1977年作,油彩布本,200 x 150cm

拉丁美洲流行的求神祈福常拜奉来自原住民、非洲和跨文化传统的各方神灵,亦常混入后殖民时期的基督教圣人。向神灵和祖先献祭供品也常见于世界各地。

维加斯自认是个麦士蒂索mestizo人,在西班牙语中指文化混杂的人。他的画作充份展现了这个身份。维加斯的故乡委内瑞拉让他接触到多个与古代和现代信仰体系相关的主题,当中的神话和历史人物包含着不同文化的影响。

在《奉献》中,我们可以揣摩到三、四个形相异化的人物,手里拿着盘子上的水果,从模糊的背景浮现。有趣的是,这些人物似乎从明亮的地方进入到一个更暗的祭祀场所。虽然这些参拜者看起来是静止的,但画中强烈的对角线和水平线暗示着运动的张力。正面的人物有颗圆头,他似乎十分陶醉,张开双臂做出顺从和崇拜的姿态。

-

《鸟与人(二)》, 1977年作,油彩布本,150 x 200cm

《鸟与人(二)》和《奉献》是同一年创作的,今次同场展出。尽管在形式上有些共通,这两幅画实在大不相同。维加斯用色敏锐多变,可以无拘束地穿梭极宽阔的色域,在这幅画中给人一种不寻常的量感。最终他依然恪守画面的二维特性,用手势线条和表现主义的色彩来说话。

挪威艺术评论家卡尔·林格斯特罗姆曾经谈过这位艺术家画面上的有趣特点。他解说维加斯如何放弃古典透视法,在想像的空间内安排线条。这样一来,图像更加有力、更富想像,色彩因为添了动力而更粗犷。 《鸟与人(二)》是这一个手法的有力例子。

-

《医者成双》 , 2010年作,油彩布本,200 x 130cm

从九十年代初开始,维加斯笔下的人物越发鲜明,粗黑线把它们从背景勾勒出来,有时还加上以鲜明颜色描绘的光环;同时,这些人物形象也越加扭曲和碎片化,甚至带点滑稽;色彩鲜艳、笔触自由,肢体奇形异状,使人联想到儿童画的直率和天真。对维加斯来说,复兴消失的传统需要每个人在童年都有的原始创造力。

他将注意力转向当代生活,把主题扩展到日常瞬息即逝的点滴。以往的静谧和神秘氛围被富动感甚至带有玩味的构图所取代。他的人物摒弃孤独的正面姿态,以动态和互动带出新的叙事能力。然而,主导他早期作品的原始能量并未消失,而是隐藏在这些生物之中,唤起了它们的动物冲动和本能。

在《医者成双》中,两个传统又或以通灵济世的医师,似乎从过去被带到现代世界。他们身穿传统服装,保持了画家在这时期不常用的人体形态,粗放天真。在科学主导的世界里,还有灵性治疗和魔法的空间吗?

语音导赏 | 探本寻源:奥斯瓦尔多·维加斯作品展

过往 viewing_room