姜明姬 1947

姜明姬1947年生於韓國大邱,1972年定居法國。除了一些美術館展覽,以及與詩人作詩畫酬唱的詩會,姜明姬一直安靜地生活,專注於追求她理想中的繪畫藝術。然而她得到學術界地位崇高的專家們賞識和尊重,包括哲學家菲利普 ‧ 拉古 ‧ 拉巴特 (Philippe Lacoue-Labarthe) 和詩人雅藍 ‧ 朱佛瓦 (Alain Jouffroy) 等。法國前總理多米尼克 ‧ 德 ‧ 維爾潘 (Dominique de Villepin) - 一位詩人及對抽象藝術有深厚認識的藝評家,對明姬推崇備至,形容她為「內行人的秘密」。

姜明姬走遍大江南北,從戈壁沙漠到南美巴塔哥尼亞的冰川,到處寫生。從大自然取材,以強烈個人風格的抽象筆法,繪畫她獨有觸覺捕捉的世界。她走出物外,放下觀念,不斷解拆表象,翻開結構和色感的邏緝。她把「世界」打碎,探入它的本質,掌握它的核心,打造一個擺脫地域、時間、文化、歷史,擺脫一切的另度空間。

姜明姬曾於各大美術館展出,包括韓國國立現代美術館、法國巴黎龐比度藝術中心、中國美術館、上海美術館。

明姬從大自然取材,以帶強烈個人風格的抽象筆法,繪畫她獨有觸覺捕捉的世界。

明姬畫畫如造詩,不論是大幅油畫,還是紙上小品,都結構嚴謹,枝葉盡除,沒有一筆多餘。

例如作品《村莊》畫濟州從安德溪谷望向大坪的遠景,畫面只有重重疊疊、縱橫交錯的不規則小色塊和飛線勾勒,沒有任何具體物象。兩米高畫面的底部和兩旁稍稍留白,半橢圓形的主體就像倒掛在半空;下方一叢沉厚的金色碎片在輕抖,想必是陽光打在近處草木濺起的閃動;中間是厚厚薄薄、大大小小、彎彎曲曲的淡黃、淡米、淡灰、淡綠、淡藍等在迴旋,是遠處山林躺在微風裏,還有夾雜的人跡、故事?而最頂是一顆顆的淡藍、淡白在滾動,是無際的天幕了。由近而遠,緊密細膩,印象抽象,隨氣隨節,融匯貫通,不著痕跡。

法國前總理多米尼克 ‧ 德 ‧ 維爾潘 (Dominique de Villepin) 先生如此評論明姬的藝術﹕

「……她的藝術連接東西方,且不是單向的,反之,是條可通達各方的路,是東西方的抱負的交匯處。而且,它還可以接通其他連繫、其他啓發、其他文明。明姬打開誰都猜不到的門……她從西方藝術起步,見證了一整代具有世界視野的藝術家的崛起。她其後尋根,但沒背棄之前所學,亦無皈依任何東方藝術的教條、不管是理論還是技巧。從畫風的轉變,從她提出的一種新的符號與色彩之間的辯證關係,可看出她的溯源之路。趙無極和明姬相隔一代,仍有若干相似之處。趙年青時學習歐洲現代藝術,其後探索他自己的藝術身份,而明姬則在韓國與法國都蘭兩極之間演化出自己的藝術走向……

……明姬的畫……都是活生生的,超越時間,又絕對當代。它們具感染力,影響著觀眾……綻放著創造它們的力量、一種源自喜悅的力量。這份來自繪畫的幸福只有極少藝術家能捕捉、體現和傳達,但如趙無極一樣,這恰恰是明姬的天賦……她是橫跨兩個世紀、根植於不同世界的最偉大的藝術家之一。在今日以至將來,她是其中一位發出重要聲音的藝術家,見證著世界的變遷與新的憧憬。」

-

色相無邊 — 莫奈的啟示

季豐軒 2023年1月4日 - 4月18日克勞德・莫奈(Claude Monet)和印象派畫家打開了藝術史一個新篇章,為其後150年以至未來的風景畫家點燈引路,啟發他們不斷開拓想像,捕捉超越現實的不同世界。 季豐軒很榮幸在今次展覽帶來一幅莫奈遷入吉維尼(Giverny)後的早年傑作 — 《牡丹》(Pivoines) (1887年作)。同場展品包括現代藝術家趙無極、朱德群和謝景蘭以及當代藝術家大衛・霍克尼(David Hockney)、莎拉・休斯(Shara Hughes)、姜明姬(Myonghi Kang)和齊亞德・達盧勒(Ziad Dalloul)的精選畫作。這是一個難得的機會讓我們將這批不凡的畫作互相比較,從中領略莫奈遺澤其中一個足堪細賞的橫切面。 季豐軒敬邀您一同踏上這趟從莫奈到現今的探索之旅,沿途畫作展現活力洋溢又寓意深遠的各式生命領域,盡除古今中外和內外世界之間的藩籬。 莫奈的風景畫為現代藝術的濫觴 今次展覽的重心是莫奈對後來藝術的影響,他以前所未見的手法詮釋自然,將西方風景畫從學術理念和象徵意義等規條解放出來,讓風景畫這個藝術類型擺脫數百年來一直被忽略的情況,進佔它應有的地位。莫奈的《印象・日出》(Impression: Sunrise)於一八七四年在巴黎登埸,轟動一時,描繪對象僅為日常所見,但視角的戲劇性轉移,強調色彩、動勢和畫面的手法,放鬆而充滿能量的筆觸等等,令作品捕捉到現代人所感受的現實世界。耀眼的色彩不停互動,畫面再沒有描繪對象清晰的輪廓、形狀或外貌,僅餘重重如煙若雲的色斑,勾出似非而是的物相。畫布上的風景蓋上了垂幕如霧,經過析濾,被撮成它的本相,這個革命性的手法,竟然非常有效地展現自然景物稍縱即逝的外貌。 莫奈推翻了十九世紀中產階級共同認識的「現實世界」,當時的評論家對他我行我素和充滿爭議的全新繪畫寫實理念嗤之以鼻,譏諷他標新立異的畫面如同「未完成品」,藝評家路易・樂華 (Louis Leroy) 認為那只不過是一片素描又或「印象」。莫奈和他的戰友們欣然以這番攻擊為啟發,把這個思潮定名為「印象主義」(Impressionism)。既意想不到,亦順理成章,莫奈的藝術實驗和創新手法結果為風景畫重新定義,在不同文化的現當代藝術家的想像領域中紮根萌芽。 心靈的景致 莫奈重視筆觸和繪畫本身過程,成為中國現代藝術家如趙無極、朱德群和謝景蘭效法的典範,引領他們追求主觀、抽象的表現形式。他們更在印象派的啟發之下遠渡重洋去到巴黎。許多世紀以來,山水畫一直是東方人心目中至高無上的視覺表現形式,用以展示畫家的內心境界,包含他的學識、他的信念和他的文化品味,總結他的學養和人格修煉。在這些中國現代藝術家的作品中,東西方藝術文化傳統間的碰撞孕育出無邊無際的內心世界的前衛畫面,當中揉合了西方油畫技法與宋代文人文化,由此掀開中國現代藝術史嶄新的篇章。 超越現實的世界 莫奈與當代藝術之間並不疏遠,他的洞見至今依然擲地有聲,風景畫一直與時並進,不斷萌發新穎多樣的表現形式。有些藝術家挑戰傳統風景畫的概念和形而上界限,亦有藝術家致力各式藝術實驗,包括即興和不斷變化的表達形式、出其不意的媒材、爆炸般的色彩運用,將風景畫的理性和感性潛力發揮得淋漓盡致。今次展覽列舉了幾個當代藝術家:大衛・霍克尼、莎拉・休斯、姜明姬和齊亞德・達盧勒為例,雖則遠非包羅全局,然而均為當中表表者。 回顧而言,莫奈發現了時間和空間、光線和顏色之間的關係,以及它們如何互動的秘密,隨之改變了繪畫創作的重心,成就前所未見的視像,更重要的是他示範了要展現這個世界的樣貌可以用不同手法,有著無窮無盡的可能性,繼續啟發著今天和明天的藝術家,奠定莫奈一代傳奇的地位。 贊助更多 -

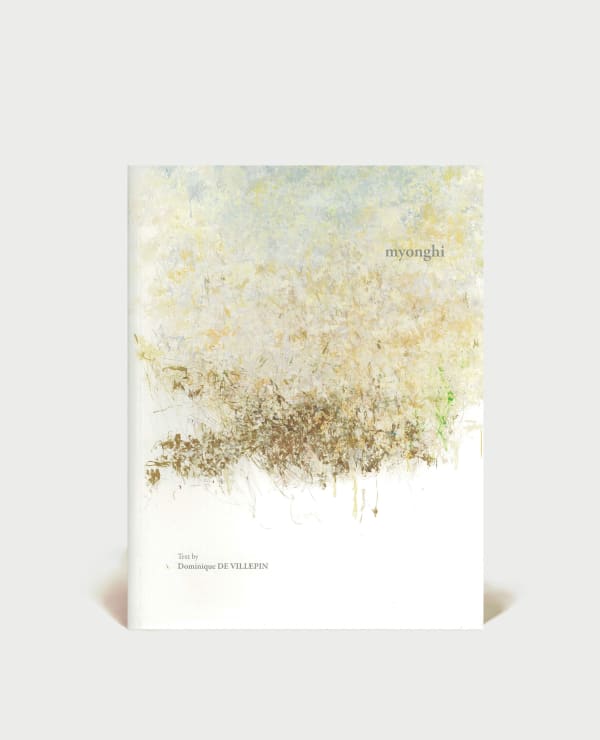

色識 · 識色 — 明姬個人作品展

香港中環雪廠街二十號地下 季豐軒畫廊 2018年10月15日 - 11月15日旅法韓籍畫家明姬個展更多 -

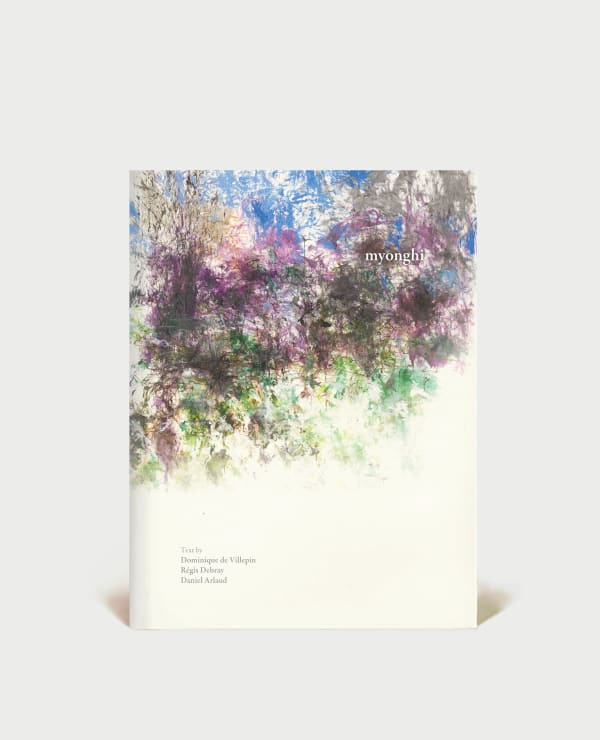

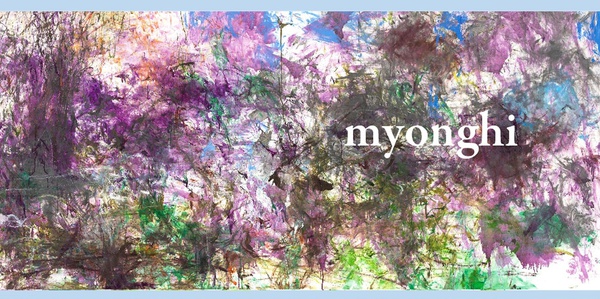

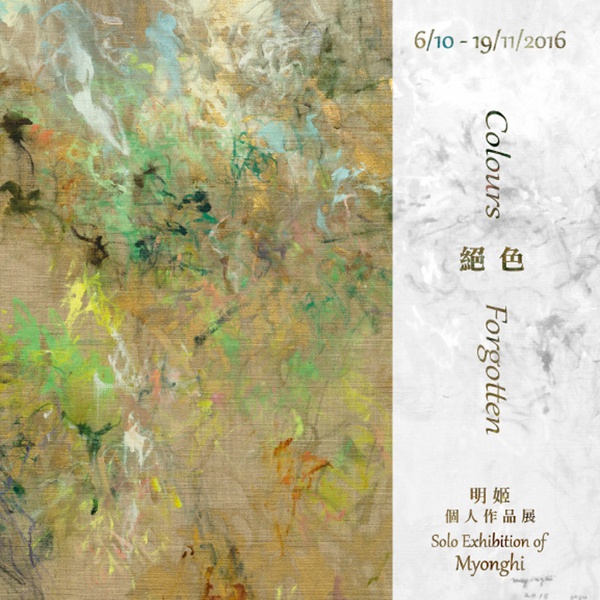

絕色 — 明姬個人作品展

香港中環雪廠街二十號地下 季豐軒畫廊 2016年10月6日 - 11月19日韓國畫家明姬個人作品展更多 -

瞬逝的永恆 — 明姬近作展

香港中環雪廠街二十號地下 季豐軒畫廊 2015年3月13日 - 4月12日旅法韓國畫家明姬個人作品展更多